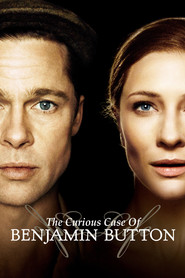

In questi giorni mi è capitato di vedere il film Il curioso caso di Benjamin Button. Non sono un assiduo frequentatore di sale cinematografiche e di rado mi precipito a vedere l’ultimo film appena uscito. Preferisco seguire percorsi indipedenti, che somigliano ai percorsi di lettura. In fondo i buoni film non invecchiano. Così, mi è venuta poi voglia di andare a leggere il racconto omonimo, contenuto in Six Tales of the Jazz Age di Fitzgerald, da cui il film è tratto (a dir la verità molto liberamente). I due racconti, pur partendo da uno stesso spunto (la storia di un uomo il cui orologio biologico va capricciosamente all’indietro), raccontano due storie molto diverse, che poco hanno a che fare l’una con l’altra. Il film di David Fincher sembra quasi voler dare un fondamento più realistico all’intera vicenda: sullo schermo Benjamin vede la luce da neonato senescente, e non da anziano uomo fatto, come nel racconto; e da vecchio, cioè da bambino, soffre di Alzheimer nonostante le sembianze infantili. Ma soprattutto il film, a differenza del racconto, finisce per girare tutto intorno a una grande, hollywoodiana storia d’amore: quella tra due persone che si riconoscono anime gemelle al primo sguardo, anche se lei è una bambina e lui un arzillo vecchietto “diverso da tutti gli altri”, e che pur cercandosi per tutta la vita si incontrano veramente solo per un istante (ma un istante che vale un’esistenza), come due treni lanciati in direzioni opposte si incrociano per pochi attimi a metà del cammino, e poi proseguono la loro folle corsa, inesorabilmente, allontanandosi per sempre.

Senza alcuna indulgenza al mélo, Fitzgerald racconta invece di un uomo che incontra la sua giovane sposa da maturo benestante («preferisco sposare un uomo di cinquant’anni che si prenda cura di me», dice Hildegard, «piuttosto che uno di trenta e dovermi prendere cura di lui»); e cessa di provare attrazione per lei quando, sentendosi più giovane e rinvigorito, la vede moglie e madre quarantenne, ormai «divorata da quell’inerzia interiore che un giorno assale la vita di ciascuno di noi e non ci abbandona più fino alla fine». E non sono forse cose che succedono, anche a chi non ha l’orologio biologico invertito? Ma quello che è folgorante, nella cinica narrazione di Fitzgerald, è l’ipocrisia con cui intorno a Benjamin si cerca di negare la sua condizione, ben diversamente dall’amore incondizionato della madre adottiva nel film. Già il padre, quando è ancora piccolo, lo manda a scuola vestito da fanciullo benestante, malgrado le sue sembianze da vecchietto; e la moglie, in quella che forse è la battuta più sferzante del racconto, al vederlo ringiovanire lo apostrofa così: «I’m not going to argue with you. But there’s a right way of doing things and a wrong way. If you’ve made up your mind to be different from everybody else, I don’t suppose I can stop you, but I really don’t think it’s very considerate».

Senza alcuna indulgenza al mélo, Fitzgerald racconta invece di un uomo che incontra la sua giovane sposa da maturo benestante («preferisco sposare un uomo di cinquant’anni che si prenda cura di me», dice Hildegard, «piuttosto che uno di trenta e dovermi prendere cura di lui»); e cessa di provare attrazione per lei quando, sentendosi più giovane e rinvigorito, la vede moglie e madre quarantenne, ormai «divorata da quell’inerzia interiore che un giorno assale la vita di ciascuno di noi e non ci abbandona più fino alla fine». E non sono forse cose che succedono, anche a chi non ha l’orologio biologico invertito? Ma quello che è folgorante, nella cinica narrazione di Fitzgerald, è l’ipocrisia con cui intorno a Benjamin si cerca di negare la sua condizione, ben diversamente dall’amore incondizionato della madre adottiva nel film. Già il padre, quando è ancora piccolo, lo manda a scuola vestito da fanciullo benestante, malgrado le sue sembianze da vecchietto; e la moglie, in quella che forse è la battuta più sferzante del racconto, al vederlo ringiovanire lo apostrofa così: «I’m not going to argue with you. But there’s a right way of doing things and a wrong way. If you’ve made up your mind to be different from everybody else, I don’t suppose I can stop you, but I really don’t think it’s very considerate».

Interpretata in modo più sentimentale e calligrafico nel film, più cinico e spiazzante nella novella, la storia di Benjamin Button è una favola su come il tempo gioca e si fa beffe delle nostre vite e dei nostri progetti e dei nostri amori. È proprio vero che, come diceva Mark Twain, «è un peccato che la parte migliore della nostra vita venga all’inizio e la peggiore alla fine»? È peggio precipitare verso l’abisso della vecchiaia o trascorrere gli anni della saggezza e del ricordo imprigionati nel fisico di un ragazzino capriccioso? E come mai tante volte i bambini sono i più pronti a riconoscere il lato infantile nello sguardo di un vecchio? Il tempo ci trasforma, gioca col nostro fisico e con la nostra mente, spesso disallineando stati mentali e condizioni del corpo. E, come dice il Benjamin/Brad Pitt, niente dura.